ニョメン・オーガナイジング⑰身近なプラットホーム作り/文・イラスト=張歩里

2025年10月29日 09:27 ニョメン・オーガナイジング目の届く「世間」から

昔は仕事と自分の生活にしか関心がなかったため、近隣住民や地域の催しとは疎遠であった。

しかし、子どもが保育園に通うようになって、新しい社交場ができるようになった。自己紹介を交えたり、公園や地域の祭り、盆踊りで親交を深めるうちに、2人きりで飲む「サシ飲み」をしたり、キャンプや旅行にもいく仲間となっていった。

成り行きでそうなったものの、親交が深まるにつれ在日朝鮮人やウリハッキョについてあれこれと「説明」することも増え、ハッキョで行われるイベントにも誘う間柄になった。

最近はこのようなご近所付き合いは、いざという時のセーフティネットになることを実感した。例えば、携帯電話を持っていない鍵っ子の娘は、鍵を忘れたときまずご近所さんのインターホンを鳴らすことになっている。気軽にインターホンを鳴らせる家が何軒かあるのである。

最近はこのようなご近所付き合いは、いざという時のセーフティネットになることを実感した。例えば、携帯電話を持っていない鍵っ子の娘は、鍵を忘れたときまずご近所さんのインターホンを鳴らすことになっている。気軽にインターホンを鳴らせる家が何軒かあるのである。

このように、家庭内に課題が発生したときだけでなく、災害や事故など地域に課題が発生したときに助け合えたり、声を掛け合える間柄を作っておくことは意外にも重要だと思う。

そのベースには「同じ地域で生きる仲間」、「すべての命を大事にする社会」といった思いが一致している。

朝鮮人だからと「世間」から孤立していては、安心できる社会での子育てはできない。自分の目の届く範囲から「朝鮮人嫌い」の社会を変えていく、身近なプラットホーム作り!

「世間」は少しずつ広がるものだし、「世間」は意外にも変わるのだ。

無意識の針に気づくとき

大人や子どもたちが知り合いになる過程で、在日朝鮮人である私たちは丁寧な関係づくりが求められる。

「いつから日本にいるの?」「でも、ほぼ日本人だよね」といった言葉は悪意がなくとも、細い針で刺されたような痛みを与えることがある。これを「マイクロアグレッション」と呼ぶ。相手に悪意がないからこそ抗議できず、ダメージだけが積み重なっていく。だからこそメンタリティーを保てるよう相互理解できる同胞コミュニティが周囲にあることはとても重要なのだと思う。

私自身も数年前までは、なるべく似た人、似た境遇の集団の中で安心して暮らしたいと思っていたし、そんな環境だけに身を置くクセが付いていた。

しかしマイクロアグレッションや差別について学んでいくと、自分も同じように誰かを傷つけていたことに気づいた。多様な人との交流の機会が少ない分、「違い」を理解できないことが多くなるのかもしれないし、「思い込み」も強まっていたのかもしれない。

お恥ずかしい話ではあるが、私も生活のなかで「大陸の人って気が強いよね」などと否定のメッセージを含んだ言葉を発したことが度々ある。自分の中にも差別心があることを自覚する…。(この気付きも受け手の心のダメ―ジを想像できるからこそ、敏感になれるのだ)

最近も近隣コミュニティの世間話の延長で、その場にいない人のプライベート(職業や住む場所など)を興味本位で口外してしまうこともあった。悪気はなくても、自分の暮らしや仕事を他人に知られていたと知ると、胸の奥がざわつく人もいる。たとえ深刻な内容でなくても、プライバシーが軽く扱われたという事実が、心に静かな距離を生むかもしれない。気をつけていてもやっては反省し、また繰り返す日々である。

でも交流の場が広がることで、自分の思い込みに気付くことができ、臆病になり過ぎず社会との新たな関係性を学んでいけている。

小さなつながりが運動を育てる

ここ最近私が懸念していることは、私たち同胞の運動が「当事者」だけのものになっているのではないかということだ。

そもそも在日朝鮮人「問題」の根幹は日本社会の「問題」なのだから、普段関わりのない人とも手を取り合わなければ、運動は細ってしまう。

だが他人を「誘う」ことは、思っている以上に難しい。断られたとき、自分そのものを否定されたようで胸が痛むし、相手に負担をかけてしまうのではないかという不安もよぎる。そんな気持ちが先立って、結局声をかけるのをためらってしまうのだ。

本当は一緒にアクションを起こしたり、思いを共有できる「リアルな繋がり」を求めているのに、どう築けばいいのか分からず、いつもその手前で立ち止まってしまう。そんなもどかしさを感じながら、日々その方法を模索している。

けれども、実際の社会を動かすのは「顔の見える関係」だ。たとえば、雨で困っている親子に傘を差し出したり、地域の防災訓練や町内の清掃に一緒に参加したり――そんな些細なやり取りから「この人になら相談できる」という安心感が生まれる。

女性たちのネットワークは、こうした日常の積み重ねの中で自然と広がっている。私たち同胞女性たちも、ご近所との日頃の挨拶や世間話など、人と顔を合わせる機会の積み重ねにさまざまな人脈を持っていたりもする。抱っこ紐で重い荷物を持つ人を手伝ったり、ベビーカーを押した経験から段差で困る人に手を差し伸べるそんな瞬間に、新たな関係性が一つ二つと芽吹いていくかもしれない。

誰もが日々の生活に根ざした小さな関係づくりをしていくことで、在日朝鮮人運動を特別な人々のものではなく、地域の暮らしの中で、土壌から強くすることができるのではないだろうか。

(関東地方女性同盟員)

※オーガナイジングとは、仲間を集め、物語を語り、多くの人々が共に行動することで社会に変化を起こすこと。新時代の女性同盟の活動内容と方式を読者と共に模索します。

(朝鮮新報)

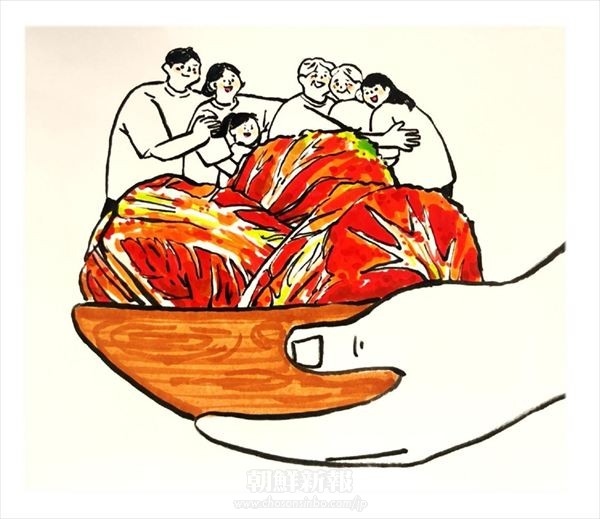

ニョメン・オーガナイジング⑯「食」というコミュニティー作り/文・イラスト=張歩里

ニョメン・オーガナイジング⑯「食」というコミュニティー作り/文・イラスト=張歩里  ニョメン・オーガナイジング⑮チームで乗り越える名もなき仕事/文・イラスト=張歩里

ニョメン・オーガナイジング⑮チームで乗り越える名もなき仕事/文・イラスト=張歩里  ニョメン・オーガナイジング⑭「選挙ヘイト」の中で暮らす/文・イラスト=張歩里

ニョメン・オーガナイジング⑭「選挙ヘイト」の中で暮らす/文・イラスト=張歩里