〈長生炭鉱水没事故〉事故から83年に際し追悼集会/3日間の潜水調査も【詳報】

2025年02月04日 10:00 社会何もしない日本政府、進む真相究明

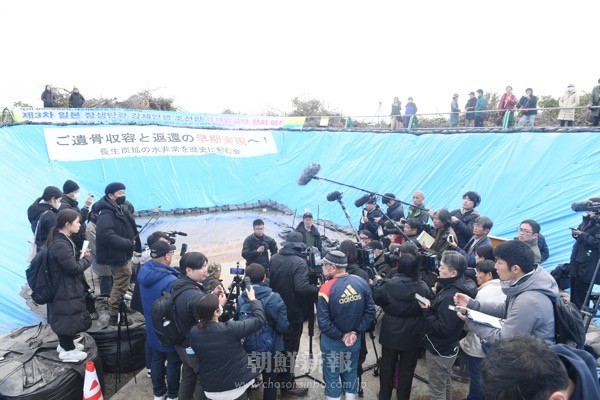

戦時中の1942年2月3日、山口県宇部市の海底炭鉱「長生炭鉱」で発生した水没事故犠牲者を追悼する集会が1日に行われた。犠牲者追悼碑のある床波の「追悼ひろば」で行われた集会(主催=「長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会」(以下、刻む会))には、刻む会の井上洋子共同代表、韓国遺族会の楊玄会長など関係者と遺族、総聯中央・権利福祉局の陳吉相参事、総聯山口県本部の李秀福委員長、国会議員と山口県や宇部市の担当職員など来賓たち計450人が参加した。

この日はあいにくの悪天候で、大粒の雨が降りしきる中、開会が宣言された。

集会では、はじめに、今から83年前に同炭鉱の坑道で作業中だった朝鮮人136人を含む183人の犠牲者を追悼し、参加者全員で黙とうを捧げた。

つづいて主催者を代表し、井上洋子共同代表があいさつした。

井上共同代表は「日本の戦争のために犠牲となった遺骸は、遠いアジアの戦場ではなく、ここ山口県宇部市の目の前の瀬戸内海に83 年間も放置されたままだ」と述べながら、調査すらしない姿勢を貫く日本政府を非難した。そのうえで「長生炭鉱犠牲者の遺骨が遺族の胸に抱かれて故郷に帰るまでの過程は、同時に、日本が過去に犯した植民地支配の過ちを明らかにし、歴史に刻んでいく道程でもある」として、今後も犠牲者の尊厳回復を通じて、日本と朝鮮半島との信頼構築と友好促進に寄与していくことを誓った。

挨拶をする井上洋子共同代表

刻む会が、「日帝強占下強制動員被害真相糾明委員会」の調査資料を基にまとめた犠牲者名簿によれば、強制連行などにより慶尚道、忠清道、平安道など朝鮮半島の各地からやってきて長生炭鉱での労働に従事した朝鮮人のうち、遺族が判明しているのは全体の半数に満たない51人だ。追悼集会には、そのうちの韓国および日本在住の遺族たちが一部参加した。

挨拶をする遺族会の楊玄会長

遺族を代表し発言した遺族会の楊玄会長は、いまだ犠牲者との「対面」が果たせていないのは、「無責任な日本政府だけでなく、韓国政府の適切ではない補償請求にも問題がある」とし、「両国政府の無責任な事の進め方が、ただでさえ暗い歴史により苦痛を受けてきた犠牲者とその遺族たちを、さらに絶望させている」と指摘。日本政府に対し「過去の過ちを認め、政府レベルで遺骨を発掘収集し、ただちに故郷へ奉還してください」と訴えた。

挨拶をする李秀福委員長

総聯本部の李秀福委員長は、「日本による罪業の爪痕が、80年余りが過ぎた今日までいやされていないのは、日本政府が政治的、倫理的責任を果たしていないからだ」と指摘したうえで「一日も早く犠牲者たちの遺骨が故郷に帰り、かれらの『恨』が晴れるように、刻む会と遺族、わたしたち在日同胞が心と力を合わせて共に歩んでいく」と誓った。

また追悼集会では、福島みずほ参議院議員、小池晃衆議院議員、仁比聡平参議院議員、平岡秀夫衆議院議員など東京から参列した超党派国会議員たちの紹介があった。

集会の最後には、犠牲者の名前が読み上げられ、同時に、鎮魂歌「刻む―恨 魂 憶―」が流れる中で、遺族たちが犠牲者の祭祀(チェサ)を行った。また場内には、山口初中の初級部5年生が、昨年の追悼行事に参加した思いを形にした絵画作品のほか、長生炭鉱の惨状を描いたイラスト作品など、83年前の歴史をまなざす次世代たちの作品が並んだ。

坑内作業を示す構造物みつかる

一方、集会前日の1月31日から2日にかけて、長生炭鉱坑内の潜水調査が行われた。水中探検家の伊左治佳孝さんが、昨年9月に開いた坑口から入り調査を行った。また調査が行われる3日間、東京・国平寺の尹碧巖住職が、潜水士の無事を祈り読経を行った。

昨年10月の調査に続いて行われた今回の調査1日目は、坑口から250メートル先まで進み、2日目にはさらに15メートル前進し265メートル地点に到達した。しかし海底の視界が悪く、また前進を妨げる構造物の多さに時間を要すなどして、遺骨につながるものは見つからなかった。

東京・国平寺の尹碧巖住職が、潜水士の無事を祈り読経を行った

最終日となった2日の調査は、前日までの悪天候から打って変わって快晴の青空のもとで行われた。午前10時5分から開始した潜水調査は約1時間50分後の午前11時55分ごろに終了。2日目同様に、265メートル先まで坑道を進んだが遺骨は見つからなかった。しかし、炭鉱内に人がいたことを示す石炭と細かい木片、木製の円板、戦時中まで使用された被覆電線などが200メートル先で発見された。刻む会は今後、専門家に調査を依頼するという。

長生炭鉱坑内の潜水調査が行われた。石炭と細かい木片、木製の円板を手渡す水中探検家の伊左治佳孝さん(左)

伊左治さんは、ゴムの配線やヒモなど人工物を発見したことと関連し、「ここで人が働いていたんだなと、その生活や営みを感じた」と述べたうえで、今後の調査に向けて「(こうした調査は)できることをどう積み重ねていくかの繰り返しだと思っている。いま注目が集まっているから寄付も集まり調査ができているので、次の調査につながるよう、引き続き関心を寄せてほしい」と呼びかけた。

次回調査は4月1日から2日にかけて行われる予定だ。

参加者らは遺骨が見つかることを祈り海に献花した

(文・韓賢珠、写真・盧琴順)

〈長生炭鉱水没事故〉事故から83年、待たれる犠牲者の遺骨/追悼集会と潜水調査【1報】

〈長生炭鉱水没事故〉事故から83年、待たれる犠牲者の遺骨/追悼集会と潜水調査【1報】  〈山口・長生炭鉱水没事故〉潜水調査行う探検家が報告

〈山口・長生炭鉱水没事故〉潜水調査行う探検家が報告  〈山口・長生炭鉱水没事故〉国が主導し遺骨収集を/市民団体、国側と面会

〈山口・長生炭鉱水没事故〉国が主導し遺骨収集を/市民団体、国側と面会  長生炭鉱水没事故/開いた坑口前で追悼集会【動画】

長生炭鉱水没事故/開いた坑口前で追悼集会【動画】  長生炭鉱水没事故/無責任の姿勢を通す国、責任果たす市民たち

長生炭鉱水没事故/無責任の姿勢を通す国、責任果たす市民たち  長生炭鉱水没事故朝鮮人犠牲者問題/市民団体、坑口開口工事を開始

長生炭鉱水没事故朝鮮人犠牲者問題/市民団体、坑口開口工事を開始