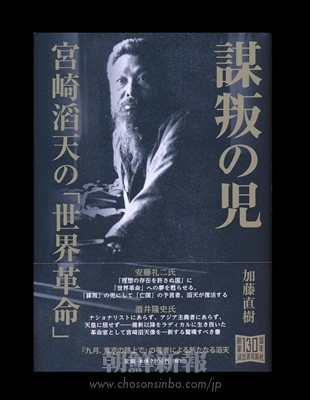

〈本の紹介〉謀叛の児ーー宮崎滔天の「世界革命」/加藤直樹著

2017年07月31日 15:34 文化・歴史 コラム傲慢日本撃つ「100年前の友」

近代日本に、まだこのような世界的視野を持つ人物が存在したのか、という衝撃に出会う、それが本書である。著者が「偉大な先人」というより、「懐かしい仲間であり、友人」として描ききったのが、まさしくジャーナリスト加藤直樹さんによって再評価された宮崎滔天(とうてん)(1871~1922年)である。

加藤さんは、3年前、関東大震災・朝鮮人虐殺事件を歴史資料からたどったノンフィクション「九月、東京の路上で 1923年関東大震災 ジェノサイドの残響」(ころから)を出版した。東京や大阪はじめ各地で在特会などのレイシスト(人種・民族差別主義者)たちが、「朝鮮人を殺せ」などと叫ぶヘイトデモを繰り返してきた。「こうした状況と90年前のできごとは本質的に同じだと、みなが切迫した思いを持っている。今こそ、この動きに抗わなければ」。加藤さんは当時、著書に込めた切迫した思いを当時、そう語った。

本書にも、その思いは通底する。

すなわち、宮崎滔天についての「右翼の大陸浪人」などというという定まった固定観念を、著者は修正していく。「いかなる意味でも右翼ではない、天皇崇拝、国家主義、自民族中心主義、侵略思想といった要素がなければ右翼とは呼べないだろうが、滔天自身の思想の中に、これらのうち一つでも見出すことはできない」と断言する。ナショナリズムを超え、コスモポリタン的な人物であったと。彼は日本の圧迫の中で朝鮮の独立をめざす金玉均と出会い、その思想に共鳴したり、中国革命を目指す孫文を支援し、辛亥革命を支えた革命家たちに共鳴していく。

滔天は明治新政府が誕生して間もなく、熊本の荒尾で生まれた。しかし、器が新しくなっただけで、一向に世の中は良くならない。全ての人々が平等に生を享受し、権力に支配されることのない社会を生み出さなければならない。その理想を家訓として受け継いだのが滔天だった。そのスケールの大きさ、義侠心の篤さ、ハチャメチャぶり、同時代を生きた日朝中など東アジアの歴史上の人物たちとの交遊ぶりも生き生きと描かれていく。

なぜ、著者は本書を世に問うたのか。序章、終章を含め全十四章にもなる大著(360㌻)だが、書かねばならないと衝(つ)き動かす要因は何だったのか。著者は2005年の小泉首相の靖国神社参拝に反対する、いわゆる「反日デモ」が中国各地で展開されたときの状況を想起する。「日本のメディアはあのとき、デモの背景にある中国共産党の思惑や中国の若者の不満について、詳細に報道し、説明してくれた。一方で、この事態のど真ん中に置かれた一つのテーマだけでは、迂回し、見てみぬふりをしていた。つまり、あのデモの背景には侵略の歴史を直視しない日本に対する中国の人々の怒りが存在するという一点である」。日本社会はデモの背景を全力で語ることを回避しながら、群衆の破壊行為を饒舌に語り、クローズアップしていた。その構図に暗澹たる思いを抱いた頃、著者が゛出会った゛のが宮崎滔天の全集だった。そこに思索を重ねながら見返りのない、純粋に理想を追求する希有な人物像が浮かびあがったのだ。そして、同時に激しい時代を突き進んだ実践家としての軌跡も。

「先行世代や同世代の民権派活動家や『アジア主義者』たちが侵略の尖兵としての本質をそろって露わにしていく中で、彼だけは逆に、朝鮮・台湾を解放せよ、さもなくば日本は亡国あるのみ、と主張するところまで進むことができた」と著者は大きな共感を寄せるに至ったのである。

かつての侵略戦争への反省もなく、再び東アジア諸国の脅威となりつつある日本。そうした中で、滔天が投げかけた世界的視野による日本批判。「わが民族の驕慢(きょうまん)を憂い、日米戦争の敗戦を歓迎すると言い放った革命家。彼が投げた石つぶては、我々の後頭部を撃つはず」(毎日新聞)と高く評価されるゆえんだ。(朴日粉)