〈私たちのうた〉 おれい ひとこと / ムン・フィソ

2012年05月28日 14:17

あかちゃんを だっこして たいいんする オンマ おいしゃさんの 手を とって ―ほんとうに ありがとうございました ちくりと よぼうちゅうしゃ うけに行った ときも おいしゃさん みおく…

〈歴史×状況×言葉 24〉志賀直哉(上)/閉じられた自我のあり方を探る

2012年05月28日 14:15

〈人・サラム・HUMAN〉金剛山歌劇団阪神地区公演実行委員長/岸田衛幸さん

2012年05月28日 13:30

オンマとオリニのウリマル教室8「바싹~べたっと~」

2012年05月24日 16:25

엄마 민들레꽃이 길섶에 무리지어 피더래요. オンマ ミンドゥルレコチ キルソペ ムリジオ ピドレヨ. オンマ、たんぽぽが道ばたにひとかたまりで、咲いていたよ。 민들레는 메마른 땅에서도 잘 자라…

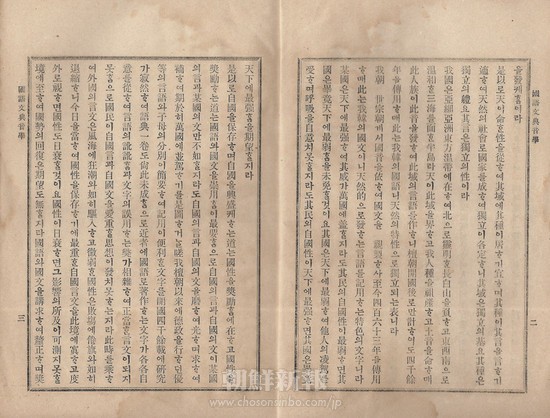

〈ハングルの旅 13〉ハングルと周時経

2012年05月24日 14:58

教育、研究、普及に一生捧げた 周時経(1876-1914)は、わが国の開化期にハングルの教育と研究、普及に一生を捧げ、その後の朝鮮語の発展に多大な影響を及ぼした、近代朝鮮語学の先駆者的な学者である。「…

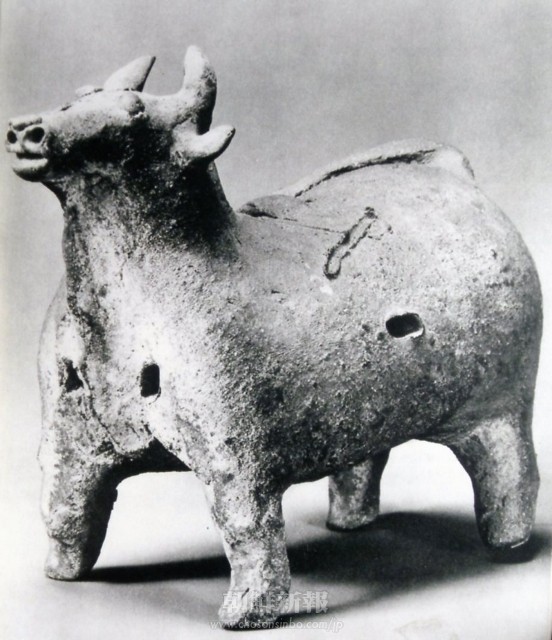

〈朝鮮民族の美 26〉新羅の牛(5~6世紀、新羅土器)

2012年05月24日 14:33

まことに堂々たる姿である。胴はあくまで大きく、それをしっかり大地を踏みしめる四肢が支える。太く伸びた首に支えられる頭はむしろ小さく感じられる。

〈人・サラム・HUMAN〉張哲九平壌商業大学講座長/チュ・ジョンシルさん

2012年05月24日 11:30

美容サービスを情報化 朝鮮国内で新しい美容サービス体系が導入され、女性のヘアスタイルが多種多様化している。

〈私たちのうた〉 あかい とさか ゆうらゆら / ホン・ビョンサム

2012年05月22日 11:50

田んぼを ふうらふら うちの こけこっこう こぼした 米つぶ どこいった ながい 首 かしげて つんつん わらくずの 中かな とがったくちばし こつんこつん ここには ひとつぶも ないな…

朝鮮の児童と学生たち、国際ピアノコンクールで1等

2012年05月21日 16:26

朝鮮中央通信によると、11日から13日までポーランドで行われた第20回ショパン青少年国際ピアノコンクールで、朝鮮の児童と学生が1等賞と特別賞を受賞した。

〈本の紹介〉朝鮮語での詩作にこだわり、「チョンソリ」50号

2012年05月18日 13:21

2000年1月に創刊された詩誌「チョンソリ(鐘の音)」の50号が発刊された。