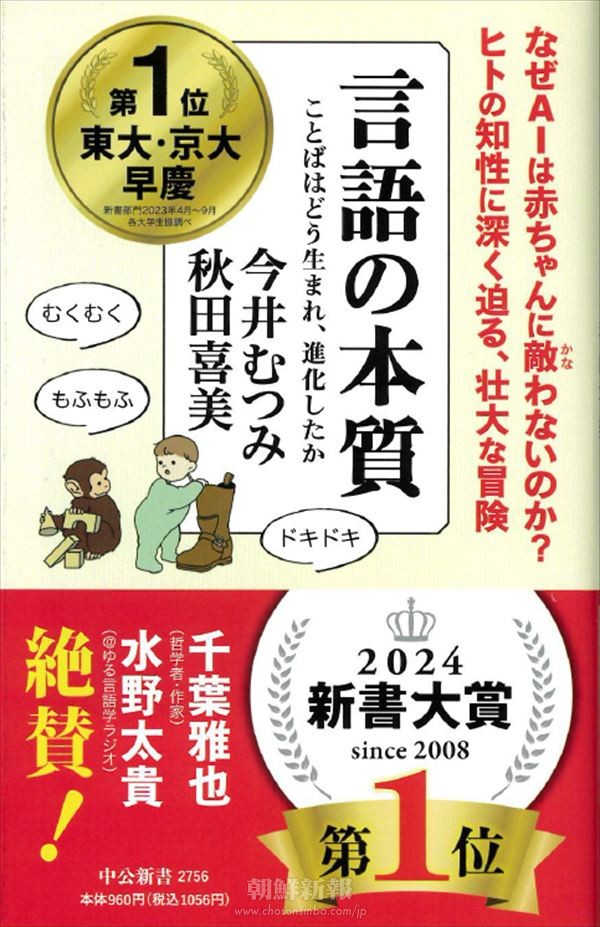

〈本の紹介〉言語の本質〜ことばはどう生まれ、進化したか/今井むつみ、秋田喜美 著

2025年04月28日 10:01 社会発声から言語への変遷を分析

中央公論新社。定価=960円+税

部屋やトイレの扉が閉まっていたとき、小さな子どもは「あちぇちぇ(開けて)」と言う。お菓子の袋も「開ける」だと気づいてから、ミカンを食べたいときも「あちぇちぇ」と言う。

これは、子どもが言葉を学ぶときの「一般化」問題の実例である。子どもは推論で意味を拡張し、間違いをしながら、パターンを抽出しながら多義の構造を学んでいくのだとか。

本書はこのような実例を多用しながら、ヒトの言語習得と起源・進化について叙述している。

本書はオノマトペを問うことから始まる。

オノマトペとは音・声、物事の状態や動きなどを音で象徴的に表した語で、擬音語・擬声語・擬態語などを指す。

オノマトペについて、著者の一人の今井むつみ氏は発達心理学の視点から、秋田喜美氏は言語学の視点から研究。とくに今井氏は幼児の言葉の調査のため保育園に頻繁に通った。

赤ちゃんが、口を大きく開ける「ア」、それより小さい「イ」などの音声で、丸、楕円、四角などを感じ取ることができるという実験はとても興味深い。

また、丸みを帯びた模型と尖った模型を示して、どちらが「モマ」で、どちらが「キビ」だろうかという問いに、ほぼ全員が丸みを帯びたほうが「モマ」と直感的に感じたという。これについていろいろな角度から分析しているのも目を引く。

筆者たちは本書執筆のずっと前から言語学、心理学、神経科学などの分野をまたがる多くの文献と言語データを採取、吟味、分析。赤ちゃんや大人を対象にさまざまな実験を行い、データを積み重ね、もっとも蓋然性の高い結論を科学的に導いたという。

言語は、ろう者のコミュニティを除いておおむね声を媒体とする。本書は、先祖たちが発声でモノや出来事を描写していたのだが、徐々にオノマトペに変わり、オノマトペが語彙化され、体系化されて、抽象的で巨大な意味の記号体系である言語に進化していったという仮説のもと展開されている。そして、なぜヒトだけが言語を持つのか、言語の本質とは何か、人間の思考の本質とは何か、という問いまでをも考える一冊となっている。「筆者たちの探求は、これからも続く」(終章)という。(姜)