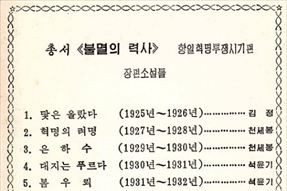

〈読書エッセー〉晴講雨読・朝鮮現代史と叢書『不滅の歴史』(中)/任正爀

2025年02月23日 08:00 寄稿『不滅の歴史』シリーズではないが、抗日革命闘士・柳京守同志を主人公とした小説に『青年前衛』全3部がある。1960年代に出版されたもので、著者はパルチザンの軍医官として知られた林春秋同志である。当時としては珍しく主要登場人物が実名であるが、自身の体験に基づくものだからかもしれない。実は『峻厳な戦区』の軍医官は、彼がモデルかなと想像したのだが違っていた。

『青年前衛・第3部』

第2部の終わりには、祖国解放後、凱旋した金日成将軍と抗日革命闘士たちが列車で元山から平壌へと向かう。その車中で金日成将軍は柳京守同志に本名の柳サムソンから平壌は柳京と呼ばれるので、それを守るという意味で改名してはどうかと話す。そして、第3部で柳京守同志は戦車師団指揮官として朝鮮戦争を戦う。最近、ソウル解放までを描いた映画『72時間』が話題となっているが、その時に決定的な役割を果たしたのが戦車師団である。

この第3部では南朝鮮地域で政治活動を行う柳京守同志の弟のような人物が登場するのだが、その展開が本当にこんなことがあったのなら凄いと思わせる。ところが、それが興味本位主義と批判され、改訂版では削除されたと聞いた。

改訂版が出たのは少し前で、筆者が読んだのは2018年に朝鮮創建70周年祝賀団の一員として牡丹峰招待所に滞在していた時である。招待所は、敷地内に平壌八景の一つである「浮碧楼」があり、大同江とその中州である陵羅島を眺めることができる。しばしばそこのベンチに座りコーヒーを片手にその本を読んだが、筆者にとって至福の時であった。

〈読書エッセー〉晴講雨読・朝鮮現代史と叢書『不滅の歴史』(上)/任正爀

〈読書エッセー〉晴講雨読・朝鮮現代史と叢書『不滅の歴史』(上)/任正爀