〈続・歴史×状況×言葉・朝鮮植民地支配と日本文学 71〉三木卓

2024年10月26日 06:00 寄稿「ほろびた国」から「向こう側」へ

昨年他界した三木卓(みきたく)は、1969年に書いた初の長編散文作品「ほろびた国の旅」の、2009年の復刊版「あとがき」を次の一文で結んだ。「今の時代を生きる若い読者にぜひ、読んでもらいたい。そして、もちろん中国のこどもたちにも、大韓民国や朝鮮民主主義人民共和国のこどもたちにも読んでもらいたい」と。

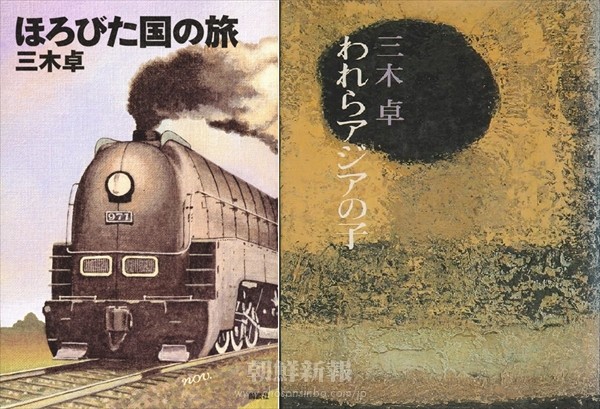

『ほろびた国の旅』(講談社 2009年)、『われらアジアの子』(1973年初版 文芸春秋)

朝鮮の正式国号をきちんと記していることとともに(至極当たり前のことなのだが)、読後久々に清々しい風が胸のなかを駆け抜けた。日本社会の右傾化の一方で、最近の報道では若者のおよそ6割が月に一冊も読書しないそうだが、とりわけ文学作品はいっそう読まれない世の中なのだろう。だが世界の姿と、自己と他者との関係のあり方を、対話・言葉の力をもって描き、考えさせるのが文学であってみれば、日本の子どもたち、そして朝鮮学校の学生たちにもぜひとも推薦したい名作である。

時は1954年、大学受験に失敗した三木少年は、あるきっかけで戦争中の旧満州・かつて10歳まで自身が過ごした大連の街へタイムスリップする。〈満州のこども 五族協和の夕べ〉が催され、やがて、日本人、朝鮮人、中国人の子どもたちは、中国侵略と満州経営の象徴たる満鉄(南満州鉄道株式会社)が当時東洋最高の技術を誇った超特急機関車「あじあ号」でハルビンまで旅行することになる。

三木少年にとってみれば、最初は懐かしく楽しかった夕べも、興奮に満ちた特急列車の旅も、もとより色あせており、しだいに暗い現実へと読者をいざなう。「五族協和」をうたいながら、日本人が君臨し、中国人や朝鮮人を差別するさまが随所に描かれ、満州国の虚偽性ばかりが浮かび上がる。ついにレールが途切れ「あじあ号」は転覆するが、それはまもなく崩壊する満州国そのもの、日本のアジア侵略の野望の喩である。日本が敗戦する運命をすでに知っている三木少年は、自身も植民地における日本人としての特権享受者であったこと、中国、朝鮮人に蔑視観をもって対していたことを、痛覚と反省とともに想起するのだった。

敗戦から翌1946年の帰国までの不幸と苦労の実体験に基づきながらも、いわゆる「引揚げ文学」の多くがもっぱら被害体験のみを語ったなかで、三木の作品は、支配者としての自覚と加害の責任から目をそらさなかった。多民族・人種が入り混じる中国、満州を舞台としながら、朝鮮人が登場する挿話が際立つ。車中で出会った、朝鮮人中学生・高が日本への抗議を語り、三木少年の胸に刺さる。

三木卓(1935-2023)

児童向けのこの作品と表裏をなすような内容で、73年に書かれた「われらアジアの子」もまた、満州を舞台に、やはり朝鮮人が登場する小説だ。爆撃機ごっこにふける日本人少年たちは、異民族、特に朝鮮人への蔑視を口々に言い合っている(それ自体「五族協和」の偽りを暴いている)。主人公の少年・健は、軍国主義の上下関係がそのまま仲間同士の力関係に入り込む微妙で繊細な競争意識の一方で、かつて母が朝鮮・咸興にて「半島人」との間に姉を身ごもった事実が、病身で錯乱した姉自身の口をついて出る。それを必死で否定する母。姉は健に、かれは父との間に生まれた「立派な大和民族」だから安心しろと言う。異民族間の「血」をめぐる懊悩と、白いチョゴリをまとった朝鮮人少女たちののびやかさに、劣等視する民族への羨望を抱く健の混乱。

共同住宅で起こる窃盗被害を中国人、朝鮮人のせいだと武器を取り、怨念と憎悪で殺気立つ日本人たち。やがて、健とそのライバルがともに想いを寄せる少女が暴行され、その容疑者として捕まり、木に縛りつけられる中国人青年…姉の「血」をめぐるコンプレックスと、「おれたちは指導する民族だ。指導する民族が、劣等な民族のなかにひきずりこまれてはならない…」と、混乱し倒錯した人種的優越感の果てに、作品は絶望的な、健のナイフによって閉じられる。

アジア支配の妄想を駆り立て続け、子どもたちまで憎悪犯罪へと追い込んだもの――それは過去のものだろうか? 否、ヘイトクライムに満ち再びの侵略戦争を目論む現在日本を撃つ物語として、これら二作はぜひ重ね読まれたい。

「ほろびた国の旅」のエピローグで、1954年の東京に戻った三木少年は、共和国の新聞記者となって38度線の向こう側に立つ、高の姿を新聞紙上に発見する。冒頭に引いた「あとがき」の言葉とともに、胸が熱くなるラストだ。支配と解放、さらなる戦争と分断。現下の朝鮮半島情勢とも重ねて、どれだけの日本人作家が「向こう側」への想像力を持ち得ていただろうか。貴重な作品である。

(李英哲・朝鮮大学校外国語学部教授)