〈読書エッセー〉晴講雨読・事実と誠実に向き合う安斎育郎『ウクライナ戦争論』/任正爀

2024年06月26日 06:24 寄稿前回、司馬遼太郎の小説について所感を述べたが、最後にマスコミ報道には自身の視点をしっかり持つべきと強調した。最近ではウクライナ情勢に関する報道がそうである。一方的にロシアを断罪する報道は正しいのか?日々、朝鮮に関する偏った報道に接していると、そのような疑義を抱く。

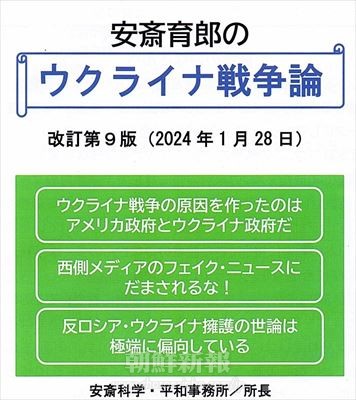

そんな時に読んだのが安斎育郎『ウクライナ戦争論』で、著者の詳しい調査に基づいてウクライナ戦争の本質を明らかにした冊子である。A4判で約100頁、オールカラーの私家版であるが頒価は300円である。2023年4月に刊行され改訂を重ねているが、そこにはより多くの人に事実を知ってほしいという著者の思いが込められている。

『ウクライナ戦争論』

実はこの本を知ったのは1年ほど前で、朝鮮文化研究会を主宰される平田賢一先生の案内メールによってである。本紙にもしばしば紹介されているが、朝鮮文化研究会は朝鮮の政治・経済・文化に関する様々なテーマでその分野の専門家の詳しい話が聞ける貴重な学習の場だ。その研究会の案内と共にウクライナ戦争を正確に知る信頼すべき書籍として紹介されていたのが本書である。平田先生が推奨されるものならと読んでみたが、まさに目からうろこであった。

著者は巻頭言で次のように書いている。「この本を読むと『ロシアに肯定的で、ウクライナに否定的』と感じる人も少なくないかもしれませんが、筆者は『事実』をベースにしており、そのような予断は全くもっていません。日本政府は、この戦争を2009年のオバマ政権以来計画的に画策してきたアメリカ政府の側に身を置き、『悪魔のプーチン、英雄ゼレンスキー』というスタンスをとり、マスコミの多くも、『ロシア批判、ウクライナ支援』の報道姿勢を貫いているので、日本の報道に接してきた読者のみなさんの多くは、専ら、『ロシアに否定的で、ウクライナに肯定的』な情報に接してきたと思います。そのため、本書のように、事実に基づいてこの戦争の実態を伝えようとすると、否応なく、日本の報道では殆ど伝えられていないウクライナや西欧諸国の『負の側面』も伝えることになるので、どうしても『ロシアに肯定的で、ウクライナに否定的』という印象を与えるかもしれません。しかし、筆者はロシア贔屓でもウクライナ嫌いでもなく、できるだけ『事実と誠実に向き合う』姿勢を貫いたつもりです。どうぞ、じっくりお読みください」

誠実に向き会った事実とは何なのか?まずは米国とヨーロッパ諸国の軍事同盟であるNATO(北大西洋条約機構)へのウクライナ加盟問題である。周知のようにロシアとウクライナは国境を接しており、もしウクライナがNATOに加盟し米国の軍事基地が設置されればロシアとの緊張は一気に高まる。1990年までは米国も「NATOは1インチも東に拡大しない」としていたのだが、その後に加盟国を増大させていった。

そして、2014年に米国は極右民族主義集団(ネオナチ)を動員し、「中立を保ちNATOに加盟しない法律」を制定していたヤヌコヴィッチ政権をユーロ・マイダン・クーデターで倒し、親米政権を樹立させる。ヤヌコヴィッチ大統領を支持していたのはロシア語を生活言語とするウクライナ東部の人たちで、クリミヤ自治共和国とセヴァストポリ特別市の人びとは住民投票で「ロシア連邦編入」を決める。また、東部ドンバス地方のドネツクとルガンスクの人たちは「ドネツク人民共和国」と「ルガンスク人民共和国」を建国する。

このような中で、ポロシェンコ米傀儡政権は東部ドンバス地方に住むロシア語話者に対して、民族浄化というべき軍事弾圧を加える。そして、ウクライナ軍と親ロシア派の武装勢力との間で激しい戦闘が始まるが、一旦はウクライナ、ロシア、ドネツク人民共和国、ルガンスク人民共和国の間でミンスク議定書(2014年)、ミンスク合意Ⅱ(2015年)が調印され停戦となった。しかし、これは軍事増強のための時間稼ぎで2022年2月にウクライナ軍はドネツク人民共和国、ルガンスク人民共和国を攻撃、ロシアもミンスク合意を破棄し、この二国と「友好協力相互支援協定」を締結し軍事作戦を実行する。西欧および日本のマスコミは一方的にロシアの侵攻を強調するが、これがウクライナ戦争に至る経緯である。

さらに、マスコミは、マリウポリ小児科・産官病院爆撃事件、マリウポリ劇場爆撃事件、ブチャ大虐殺事件、ロシア兵による少女レイプ事件、クラマトルスク駅爆撃事件、クレメンチョックのショッピングセンター攻撃事件などのフェイク・ニュースによって「ロシア悪」を喧伝するが、これらについても著者はその真相を明らかにしている。さらに、ゼレンスキー政権の実態についても暴露している。慎重を期するならば著者が事実として提示したものも検証すべきかもしれないが、少なくとも日々のマスコミ報道を鵜吞みにしてはならないことは確かである。

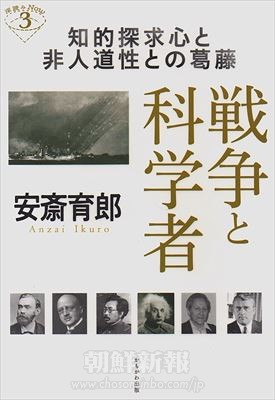

『戦争と科学者』

著者は東大工学部原子力工学を専攻し博士号を取得したこの分野の専門家である。しかし、日本政府の原発政策を批判したことから茨の道を歩むようになる。そして、反戦平和活動を積極的に行い、現在は平和博物館「ヒロシマ・ナガサキ・ビキニ・フクシマ伝言館」館長を務めている。100冊以上の著書があり、原爆や原発、放射能に関するものが多いが、そのなかでとくに興味を惹かれたのが2022年に出版された『戦争と科学者』(かもがわ出版)である。副題に「知的探求心と非人道性との葛藤」とあるように戦争に何らかの関わりをもった科学者たちのメンタリティーを考察したものである。

①科学技術の進歩と戦争②軍事への関与を科学者はどう考えていたのか?③「科学と戦争」「科学者と戦争」を展示する、の三章から構成されているが、ちょうど映画『オッペンハイマー』を観た直後でもあり、いろいろと考えさせられた。とくに、科学技術の「諸刃の剣」としての性格は、二面性というよりは「メビウスの輪」のように表だと思って辿っていくと、いつの間にか裏に通じているようなものという指摘は示唆的である。

読みたい本と読むべき本。最近は単に面白い小説に偏りがちなのだが、後者も常に念頭に置かなければと改めて思う。

(朝大理工学部講師)

『ウクライナ戦争論』購入問い合わせ先

購入および問い合わせはこちらまで:jsanzai@yahoo.co.jp