〈読書エッセー〉晴講雨読・盛善吉監督と『栄光の墨塗り始末記』/任正爀

2025年10月15日 12:43 寄稿毎年8月15日が近づくと日本のマスコミは「終戦特集」を組むが、今年は戦後80年でもあり例年以上に多かった。しかし、加害者としての反省を促すものはほとんどなく、戦争の悲惨な体験と被害を強調するものばかりである。

その典型が原爆で、犠牲になった人たちへの鎮魂は当然とはいえ、除外されている人たちがいる。実際、広島の原爆平和記念公園には「韓国人犠牲者の慰霊碑」はあっても、「朝鮮人犠牲者の慰霊碑」はない。また、外国人にも交付される原爆手帳も在朝被爆者は対象となっていない。

8月22日付本紙では「被爆者たちの遺志を継ぐ決意新たに」という見出しで、広島県朝鮮人被爆者協議会(朝被協)主催による「朝鮮半島出身原爆犠牲者を追悼する会」が行われたことを伝えていた。

1975年に結成された朝被協は、被爆者に対する援護法の制定の要求、朝鮮人被爆者の実態究明と慰霊碑建設の実現を当初の活動方針とした。残念ながら、慰霊碑建設は実現せず、追悼会も開催されることはなかった。しかし、被爆者の高齢化もあり、被爆80年を迎える今年の開催に至ったという。

これまでも朝鮮人被爆者に関する問題提起がなかったわけではない。その代表的事例が1981年に公開された盛善吉監督による朝鮮人被爆者記録映画「世界の人」である。それまで原爆を題材とした映画は30本以上にもなるが、朝鮮人被爆者に関するものはこの映画が初めてである。盛監督はそれ以前に記録映画「世界の子らへ―原爆1980年・広島の人びとは今-」を製作、ライプチッヒ映画祭で栄誉賞を受けた。そして、李実根朝被協会長(当時)から朝鮮人被爆者記録映画の製作を依頼された。

「この依頼は、私には重く、厳しく響く。政治的にも思想的にも揺れ動いている時期であり、原爆に対しても多様な考え方の人々がいる。しかし貧しさと重圧に朝鮮人被爆者の肉体はなえ、亡くなっている人が多いと聞く。今、証言を得ておかなければ原爆雲のように霧散してしまう恐れもある」と盛監督は語っている。しかし、映画製作には莫大な労力と経済的負担が伴う。資料を集めながらも迷っている時、ある女性から次のような言葉を浴びせられたという。

「私は歩くと建物がおおいかぶさってくるんです。そして突然、動物のように土の上を吠えまわるんです。私の原爆症はそんな状態です。だから、私は娘と縁を切ったんです。娘の結婚にさしつかえるでしょう。…そんなに苦しんでいる日本人被爆者がまだまだいるのに、貴方は日本人のくせに朝鮮人被爆者の事をよく考えますね。日本人が先ずちゃんと援護法を作ってもらい、守ってもらってから、次に朝鮮人被爆者の事を考えるのが筋だと思いませんか。朝鮮人は外国人なんですからね」

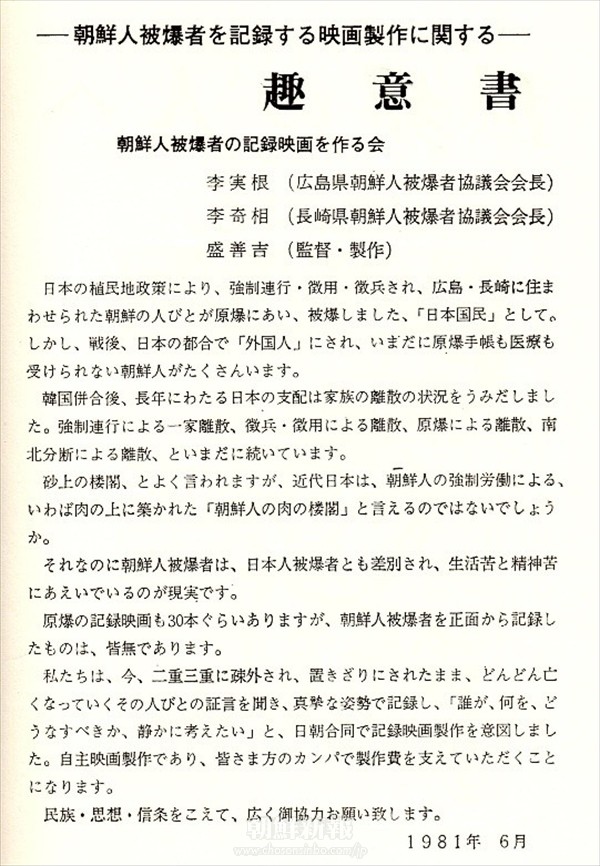

この言葉を聞いて盛監督は何としても映画を完成させようと決意したという。そして、自分名義の土地を担保に資金を調達、不足分はカンパを募った。【図】は広島朝被協の李実根会長、長崎朝被協の李奇相会長、盛善吉監督3人による趣意書である。ここに、映画を撮る理由と意義が集約されている。

【図】朝鮮人被爆者を記録する映画製作に関する趣意書

幸い多くの人からカンパも寄せられ、若い人たちを中心に進んで協力を申し出てくれたスタッフと、証言者をはじめとする出演者たちの熱意によって映画は完成、日本各地で自主上映され大きな反響を巻き起こした。その一部始終を記録したのが、1982年に連合出版から刊行された『栄光の墨塗り始末記-「世界の人へ」記録篇』である。

「私にとっての朝鮮人被爆者」「響く民衆の声」「出会い」「三菱事件」「新しい絆」の全5章で構成され、資料として「世界の人へ」のシナリオが収録されている。前述の監督と日本人女性の言葉は第1章に出てくる。第2章はカンパを募った時の反響、第3章は映画を撮影する中での出会った人たちのエピソードである。第4章は被爆者の証言をその場所である三菱造船所で撮影しようと交渉を重ねたが、結局は拒否された過程を記録したものである。それによって戦前に朝鮮人に強制労働を強いたことの反省を見せない日本企業の体質を改めて浮かび上がらせている。第5章では映画を観た感想で、日本人、朝鮮人に関係なく若い人たちのものが多く、まさにそこに新しい絆が生まれようとしていることを語っている。

【写真説明】『栄光の墨塗り始末記』

本書の題名であるが、日本では小説家・司馬遼太郎をはじめ「栄光の明治」を強調する人たちが少なくないが、朝鮮人被爆者が生まれた根本要因は日本による植民地支配にあり、日清・日露戦争も朝鮮半島の覇権争いで、それが栄光の時代であろうはずがない。『栄光の黒塗り始末記』はそれを真っ向から否定するという意図による。

また、記録篇とともに『戦争はいらんとよ!』という題名で証言篇も出版されている。朝鮮人被爆者の証言集には1979年に出版された広島朝被協編『白いチョゴリの被爆者』や最近本紙でも紹介された伊藤孝司『原爆棄民』などがある。それらの声が日本の市民に届き、朝鮮人被爆者問題が解決に向かうことを願わずにいられない。

以前に述べたことがあるが、筆者が盛監督とお会いしたのは『在日朝鮮人教育論』の著者である小沢有作先生が主宰する都立大でのゼミである。当時、筆者は大学院生で、東京朝鮮第1初中級学校で講師のアルバイトをしていた。そこで、荒川サンパールで開催される文化祭にお誘いしたところ、日曜日にもかかわらず秘書役の根田女史と共に出向いてくださった。終わって三河島駅横の居酒屋で感想をお聞きしたが、監督はいつものように燗酒を噛みしめるように吞みながら、「今日は良いものを観た。あの子たちのために何ができるかね」と自問するように話された。今から40年以上も前のことであるが、映画「世界に人へ」が完成したのはその1年後のことである。

(朝大理工学部講師)