〈特集・ウリハッキョの今〉京都第2初級/たくさんの手で支えられた同胞社会の中心

2025年10月07日 09:00 民族教育

現在の校舎(1965年落成)

京都市西部、嵐山の麓を流れる桂川のほとりに位置する京都朝鮮第2初級学校(京都市・梅津尻溝町)。同校は60年間、地域同胞に支えられ、激動の時代を共に歩みながら1302人の卒業生を輩出してきた。

創立までの道のり

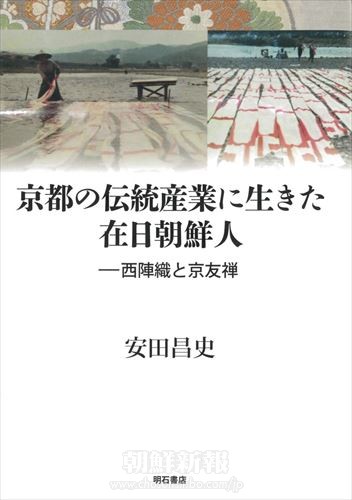

1945年の祖国解放直後、京都市・右京区(現在の西京区を含む)には、三菱重工の軍需工場建設のために強制連行された朝鮮人をはじめ、昭和天皇即位大典に伴う京阪電鉄新京阪線(現:阪急京都線)の地下掘削工事(28年)、桂川の改修工事などの土木業のほか西陣織、京友禅の繊維業に従事した朝鮮人が集住していた。西陣織、京友禅は「日本伝統」とされるが、作業工程の中で最も大変な工程のほとんどを朝鮮人が請け負っていた。

朝連結成後に右京区内では、太秦、西院、梅津、西京極、桂に6つの朝連学院が開校。梅津の朝連太秦第四学院は、46年3月に国語講習所が発展するかたちで始まり、47年4月に認可を受けて正式に開設された。

49年には、学校閉鎖令によって市内の民族学校が次々に閉鎖される中、「京都朝鮮梅津学校」が11月21日に各種学校認可を獲得する。京都市内の同胞たちは東九条の木造アパートを購入し、京都第1朝鮮人小学校の校舎として利用することで民族教育の灯を守った。

〈特集・ウリハッキョの今〉京都第2初級/インタビュー・姜明世さん

〈特集・ウリハッキョの今〉京都第2初級/インタビュー・姜明世さん  〈特集・ウリハッキョの今〉京都第2初級/インタビュー・金由美さん

〈特集・ウリハッキョの今〉京都第2初級/インタビュー・金由美さん  〈特集・ウリハッキョの今〉京都第2初級/沿革史

〈特集・ウリハッキョの今〉京都第2初級/沿革史  〈本の紹介〉京都の伝統産業に生きた在日朝鮮人―西陣織と京友禅/安田昌史著

〈本の紹介〉京都の伝統産業に生きた在日朝鮮人―西陣織と京友禅/安田昌史著