〈読書エッセー〉晴講雨読・作家立原正秋と日本社会のタブー/任正爀

2024年07月24日 08:00 寄稿

浜田庄司のマグカップと河井寛次郎の呉須碗

54歳の若さでこの世を去った立原正秋は、独自の美学を貫徹し苛烈に生きた作家として知られている。その代表作である小説『冬の旅』『春の鐘』は、その特質をよく表している。前者は血のつながりのない兄に暴力を振るった少年が、その理由を黙秘し少年院に送られる。そして、そこでも自身の正義を貫くという物語である。後者は美に魅入られた中年男性の遍歴をつづったものである。前者はテレビドラマ、後者は映画にもなったが、特に映画では様々な美術品が登場し興味深いものがあった。

本紙で彼の小説に言及することを否定的に捉える読者もおられるかもしれないが、それでもここで考えてみたいのは、自分が朝鮮人であることを隠すために出生さえも創作し、小説を書き続けたその事実についてである。立原正秋は自筆年譜で「父母はそれぞれ日本人と朝鮮人のハーフであり、自分はクオーターである」としていたのだが、実際は父母とも純粋の朝鮮人である。

筆者が立原について知ったのはその小説ではなく、いわば美術評論家としての著述によってである。日本は世界的にみても製陶業が盛んであるが、なかでも親しみやすい益子焼はよく知られている。朝鮮の民族色豊かな工芸品は日本でも有名であるが、それを最初に高く評価したのは、民芸理論の提唱者として知られる柳宗悦である。現在、民芸品といえば観光地のお土産とほぼ同義語で用いられているが、それは民衆的工芸の略で柳宗悦の造語である。

柳は一般民衆が用いる道具類に作為のない美しさがあるとし「用の美」と名づけたが、その典型としてあげたのが他ならぬ朝鮮の工芸であった。そして、それに合致する陶磁器を日本各地で見出す一方で、その理念を具現する陶磁器製作を奨励した。その代表が益子焼である。筆者の手元には益子焼を代表する陶芸家・浜田庄司のマグカップがあるが、それで飲むコーヒーは格別である(と思っている)。

これに対し「民器がいつのまにか芸術品に化けてしまったのが現状で、それらの作品から作者の天性の美意識を見出したことは一度もない。見えるのは訓練による作為だけである」と批判したのが立原正秋である。当然、予想される反論に対しても、「似て非なる美術家に寄生する批評家の話が聞ければ幸い」とまで言い切る。(ただし、益子焼には厳しい立原も同じ民芸の大家である河井寛次郎については肯定的に評価している)

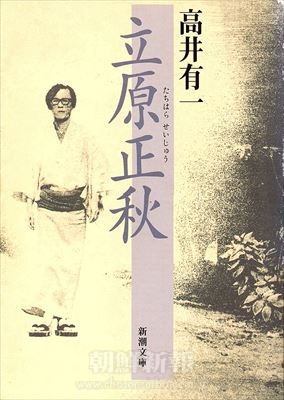

筆者はわざわざ敵を作るようなその言動が気になっていたのだが、高井有一の評伝『立原正秋』(新潮社)によって彼が朝鮮人であり、どのような半生を送ったかを知って合点がいった。『冬の旅』の主人公のあまりに頑な造形は、作家の生き様を投影したものだと誰もが思うだろう。評伝によれば、文壇のなかでもしばしば差別的な嘲罵を受けることもあり、出自に関する虚構はそれに対抗するためであったとも書いている。

『立原正秋』

「私の書く小説に焼物の美しさがどれほど寄与しているか、それは私の裡で能と着物と同じ位置を占めている」と語っているが、朝鮮人であるがゆえにそれを覆い隠すように着物を着用し日本の伝統美を語り、時に辛らつな批判も辞さない。その姿は今となっては、ちょっと厳しい言い方をすれば滑稽であり悲しくもある。

余談であるが、立原のある文章に愛用の李朝酒杯の見込みに「강(カン)」とうハングルがあり、知人の朝鮮人作家に手紙を書いてその意味を訊ねたとあった(筆者も何の意味かわからなかった)。そして、味噌であるという返事をもらったとしていた。ところが、その酒杯の写真がある本に出ていたのだが、それは「강」ではなく(おそらく、その文章は印刷ミス)、「장」(チャン)であった。「장」であればすぐにわかる。むろん、立原が分からぬはずがない。正直、ここまで徹底するのかと、むしろ感心(?)してしまった。

評伝では立原正秋が他界する一年前に隠し通してきたという本名を明かす場面が書かれている。彼の年譜作成を依頼された文学研究者が、父母のことや幼少期のことを確認していくのだが、あやふやさが拭えない。そして、年譜は英文の出版物にも掲載されるのだが、このままでは後々混乱をきたすと説く。そして、立原正秋は原稿用紙に大きな字で名前を書く。「金胤圭」この名前こそが父母から与えられ戸籍に記載された本名であるが、創氏改名もあって立原がこの名を名乗ることはなかった。

この時、立原と研究者はその原稿用紙を挟んで対座し、しばらく沈黙の時間が流れたという。そこには最後まで日本人になれなかったという無念があったのか、あるいは金胤圭が立原正秋を生きたことの幕を引いたのか。彼の小説にしばしば登場する頑なで屈折してはいるが、どこか諦観した人間像からは後者がふさわしいように思える。

全集を出版するほどの作家でさえも(あるいは、それ故にか)、朝鮮人という出自が重い宿命として圧しかかっていたという事実は、多くのことを考えさせる。随筆家・朴才暎は『ふたつの故郷』(藤原書店)で、「自己の『内省』を描くことを生業とする作家でさえそれがタブーであったこと」が衝撃的であったと書いた。

ここいうタブーとは「触れたり口に出したりしてはいけないとされる事柄」のことであるが、当事者がそれをタブーとするのは差別から逃避したいからであり、社会がそれをタブーとするのはその差別を隠すためである。

朝鮮人に対する差別用語であった「キムチ臭い」「ニンニク臭い」は死語となったが、今でも大企業のトップが公然と朝鮮人差別を口にし、SNSでも在日外国人への差別発言が後を絶たない。アイヌ民族や部落出身者への差別、さらには沖縄の基地問題や学校でのいじめなど、日本社会には差別が蔓延している。

テレビのサスペンスドラマで、しばしば犯人が動機の一つとして過去の差別やいじめを告白する場面を目にすることがある。残念ながら、それらは娯楽の一部で終わり、社会に対しての問題提起には至らない。つくづく日本は人権意識が低いと思わざるをえない。はたして日本社会で差別はなくなるのか、筆者は朝鮮人差別がなくならない限りは無理だろうと考えている。

(朝大理工学部講師)

読者プレゼント

2020年11月13日~23年8月30日まで掲載された読書エッセー『晴講雨読』を一冊にまとめた『読書エッセー・晴講雨読(Ⅰ)』を3人にプレゼント。官製はがきに〒住所、名前、年齢、職業、電話番号を記入のうえ、〒174-0051 東京都板橋区小豆沢4-24-16 3階 朝鮮新報社編集局までお送りください。メールでの応募はpresent@korea-np.co.jpまで。

応募の際は、本紙に対する意見、感想、要望をご記入ください。8月7日必着。

※当選者の発表は本の発送をもってかえさせていただきます。