〈記者らが記した歴史の瞬間③〉苦難の日々、途絶えさせなかった声/朝鮮各地で現地取材

2025年10月26日 10:00 歴史平壌駐在記者の活動

1988年12月、朝鮮新報社の平壌支局が開設された。祖国の社会主義建設の現場を直接取材し、在日同胞に知らせる報道の新境地が開かれた。平壌支局は、89年に平壌で開かれた第13回世界青年学生祭典、90年9月の金日成主席と金丸信・元自民党副総裁の会談、3党共同宣言の発表などの歴史的現場にも立ち会った。

しかし予期せぬ事態に立たされた。1990年代後半、朝鮮人民は「苦難の行軍」に突入した。

金日成主席の逝去、ソ連・東欧社会主義陣営の崩壊による貿易市場の喪失、敵対勢力の圧殺策動、たび重なる自然災害などに直面し、食糧難、エネルギー不足などに見舞われた。工場は息を潜め、人びとの表情から笑顔が消えた。

抗日武装闘争期の38~39年にかけて、朝鮮人民革命軍が迫りくる敵と戦いながら国境一帯へ進出した100余日の行軍は、歴史に「苦難の行軍」と記録されている。96年1月1日、「労働新聞」、「朝鮮人民軍」、「労働青年」の共同社説は、重い試練が立ちはだかる今日、朝鮮労働党は朝鮮人民たちに「苦難の行軍」精神で生き、闘うことを要求していると報じた。

日本では朝鮮の経済的苦境に対する悪宣伝が流布された。平壌駐在記者たちは自身の使命を模索し、取材現場に足を運び続けた。

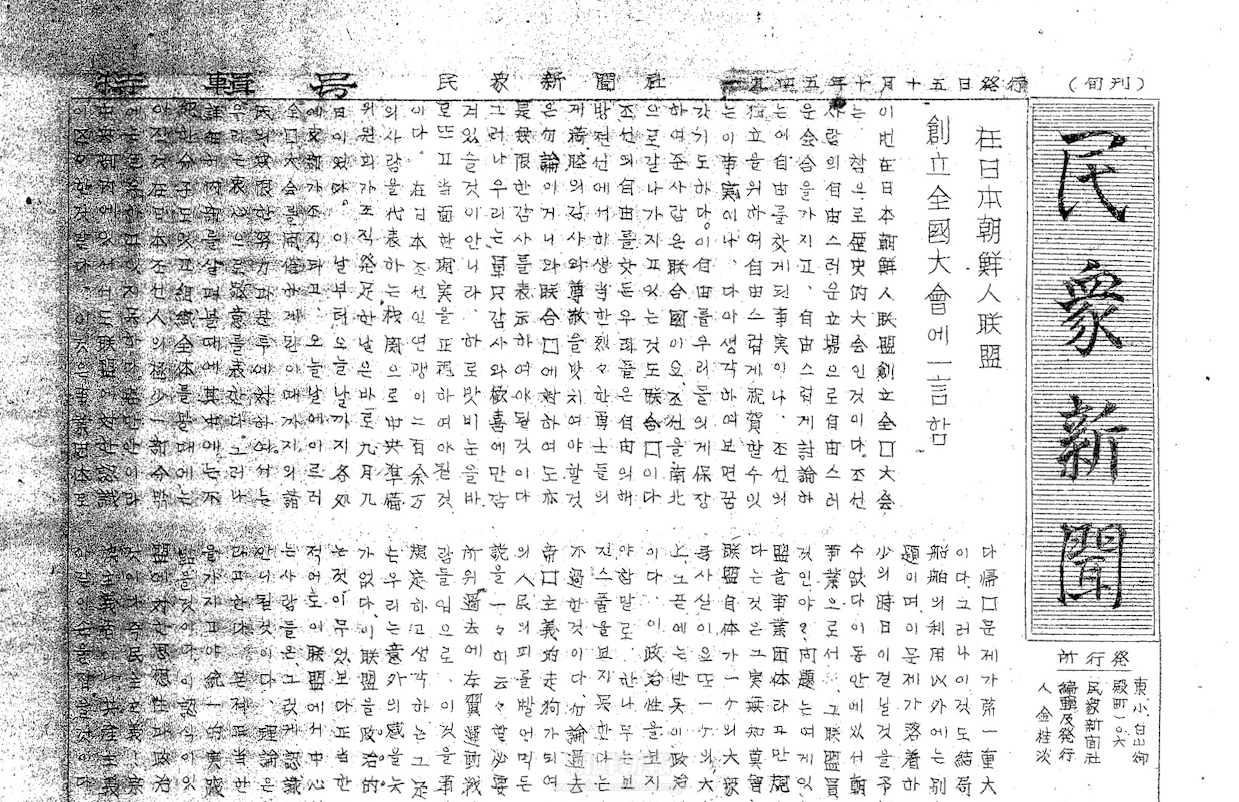

〈記者らが記した歴史の瞬間①〉結束と闘いの証/創刊から強制停刊、復刊へ

〈記者らが記した歴史の瞬間①〉結束と闘いの証/創刊から強制停刊、復刊へ  〈記者らが記した歴史の瞬間②〉待ち望んだ再出発の道/歓喜の渦、帰国の港で

〈記者らが記した歴史の瞬間②〉待ち望んだ再出発の道/歓喜の渦、帰国の港で