〈朝大専門家の深読み経済11〉現在の円相場をどう見るか(下)/卞栄成

2024年06月28日 15:46 寄稿2005年に発足した在日本朝鮮社会科学者協会(社協)朝鮮大学校支部・経済経営研究部会は、十数年にわたって定期的に研究会を開いています。本欄では、研究会メンバーが報告した内容を中心に、日本経済や世界経済をめぐる諸問題について分析します。金融論を専攻する朝鮮大学校の卞栄成教授が、現在の円相場について(全2回)解説します。

金融政策と円相場

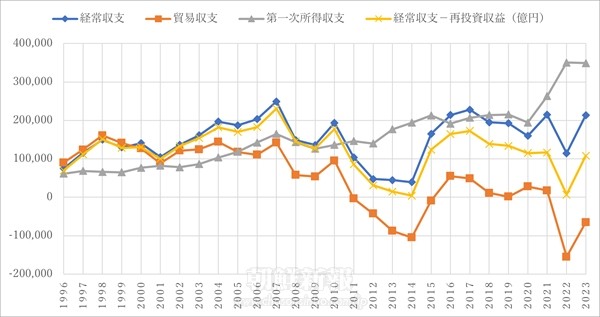

前回は経常収支と円相場について述べたが、今回は金融政策と円相場について考えてみたい。

円安の背景には、貿易赤字や再投資収益の増加という円需給要因のほかに、日米欧の金融政策の違いによる内外金利差(日本の金利よりも欧米の金利が高い)がある。現在、日本の政策金利は0~0.1%、米国は5.25~5.5%となっている。

長期にわたる日本銀行(以下、日銀と表記)の量的・質的金融緩和により日本の低金利状態が続いてきた。このような状況下において、2022年以降、米連邦準備制度理事会(FRB)や欧州中央銀行(ECB)がインフレを抑えるために金利を引き上げた。そうなると当然、資金は金利の低いところから高いところへ流れる。例えば、日本の投資家が金利の高い米債券を購入する場合には、手持ちの円をドルに換えて購入するので円売りドル買いの動きが活発化し、円安ドル高になるというわけである。

〈朝大専門家の深読み経済10〉現在の円相場をどう見るか(上)/卞栄成

〈朝大専門家の深読み経済10〉現在の円相場をどう見るか(上)/卞栄成