“国平寺は心の拠り所”/葺き替え工事中での花まつり

2024年05月30日 13:10 暮らし・活動東京・国平寺で15日、毎年恒例となっている花まつりが行われた。

4月8日はお釈迦様の生誕日とされ、国平寺では毎年旧暦4月8日にあたる日に花まつりを催している。今年は旧暦4月8日が5月15日で、この日、朝から夕刻まで約200人の同胞たちが国平寺を訪れた。

さらに立派なお寺に

お釈迦様の誕生について話す尹碧巌住職

本堂をはじめ寺内には色とりどりの提灯が飾られていた。

来場者は御札に自身の名前や願いごとを書いて、光明の灯った提灯に貼った。

尹碧巌住職は読経の後、参加者たちに約2500年前にお釈迦様が生まれた話や世界になぜ宗教があるのかといった話をユーモラスに語った。

朴優栄さん(右)、呉碝順さんによる奉納演奏が行われた。

その後、フルート奏者・朴優栄さん、バイオリン奏者・呉碝順さんによる奉納演奏があり、朝鮮民謡「アリラン」「故郷の春」やシモネッティの「マドリガル」、ヴィヴァルディの「春」などの美しい音色が響き渡った。

参加者たちはお焼香をして、精進料理も楽しんだ。

今回の花まつりは、約65年ぶりとなる瓦の葺き替え工事が進む中で行われた。

前身である霊運院は約300年前の1758年に東京・深川に建立された。1930年代に東村山町(現在地)に移築。1945年8月2日米軍による空襲で一部焼失したが本堂は大被害を免れ、59年に移築後はじめての瓦の葺き替え工事を完工させた。

そして65年1月12日に霊運院を改め国平寺が開山した。

尹碧巌住職によると、その間、⼤⾬や地震などによる被害が出るたび、⽡のずれを修正したり、破損部をテープでふさぐなどの応急措置を施してきたがいよいよ困難になり、また、8800枚ほどの⽡が載った屋根の重みによる建物への負担は大きく、耐震性の⾒地からも屋根全体の修繕が必要な状況となっていた。

そして開山60周年に向けて昨年10月から工事が始まった。

新たな瓦に名前を書き込む来場者たち

国平寺ではこの時から「瓦志納」を募っている。

「瓦志納」に協力すると、葺き替えられる新しい瓦の裏面に、協力者はもちろんその家族などの名前、それぞれの願いや思いを書き込むことができる。

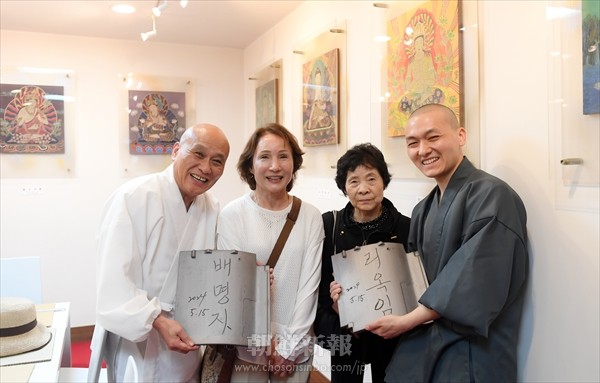

花まつりの日、「瓦志納」に協力した来場者たちは、瓦に丁寧に名前などを書いていた。来場者たちは声を弾ませながら「歴史的な工事に微力ながら協力できて光栄。自分の名前もずっと残るしうれしい」(40代女性)、「国平寺は心の拠り所。本当にお世話になっている」(50代女性)、「在日同胞のお寺を必ず守らなければならない。さらに立派なお寺に生まれ変わるのが楽しみ」(50代男性)「遠い未来も存続してほしいという願いを込めて書いた」(70代女性)と話していた。

一方、尹慧性副住職は、振り込みで志納してくれた方々の名前などを瓦に代筆して、それを写真に収めていた。志納者に写真を送るという。

尹慧性副住職によると、新たな瓦は、日本3大瓦の一つである三州瓦(愛知県三河地方)が使用される。タテ、ヨコそれぞれ約30センチの大きさで、色はいぶし銀。現在、1千口を超す協力が得られているという。(志納方法は下段広告参照)

自身の名前が書かれた瓦を手に記念撮影

民族の寺院として

尹碧巌住職が案内してくれた部屋には、国平寺を開山した柳宗黙大禅師(1893-1983)に、当時の韓徳銖・総聯中央議長が宛てた手紙が大切に保管してあった。

手紙には「国平寺と呼ぶのが良いでしょう 1965年1月12日」(原文:국평사(国平寺)라고 부르는것이 좋겠습니다 一九六五년 一월 一二일)と書かれている。日付は国平寺の開山日である。

尹碧巌住職は、祖国の「国」と平和の「平」の字を取って「国平寺」と名付られたと説明してくれた。

柳宗黙大禅師は、異国の地で苦難の末に亡くなり故郷に帰ることが叶わなかった同胞たちがいつか故郷や家族のもとに帰れるようにと、日本各地から遺骨を集め供養してきた。2代目・尹一輪和尚に続いて、現在は3代目の尹碧巌住職が大禅師の志を受け継いでいる。

尹碧巌住職によると、開山から59年間に、遺族が見つかり少なくない遺骨が故郷や家族のもとに帰ったが、無縁仏もあるという。

尹碧巌住職は、「みなさん一人ひとりの協力によって立派にお寺が改修されている」と志納者、関係者に謝意を表し、民族の寺院としての役割を果たしていくことについて述べた。

(文・姜イルク、写真・盧琴順)

国平寺で瓦の葺き替え工事/開山60周年に向けて

国平寺で瓦の葺き替え工事/開山60周年に向けて  同胞の心が宿る国平寺

同胞の心が宿る国平寺